カルシウムだけでは骨は守れない!プロテインが骨密度を支える最新メカニズム

今回は骨密度とプロテインとの関係に関して解説します。

ちょっと待って。

骨だからカルシウムじゃない?

プロテインは関係ないでしょう?

もちろんカルシウムが主成分です。

では骨密度とプロテインとの関係を深掘りしますね。

なぜ、カルシウムだけでは骨が守れないのか

「骨を丈夫にするにはカルシウム」と私は子供の頃から聞いて育ってきた世代です。

給食には牛乳が必ずついていましたし、成長期には身長を伸ばす骨にはカルシウムが必要だという情報も一般的でした。私はその情報だけを鵜呑みにして、乳糖に弱いくせに牛乳をたくさん飲み、その度にお腹を壊していたものです。

骨の材料はカルシウムだけなのでしょうか?

実は骨の材料の約3割はタンパク質です。

意外ですよね。

ただ、牛乳には良質のタンパク質も含まれておりますから、成長期に牛乳を飲んだ行為は間違っていませんでした。

年齢を経過すると骨も劣化傾向にある特に50代・60代からは、カルシウムに加えて「プロテイン(タンパク質)」を意識することが、骨密度を保つカギになります。

本記事では、プロテインと骨の深い関係を医学的エビデンスをもとに解説します。

参考文献

高齢期の虚弱や骨折予防に重点を置いた医療と介護を通じた

予防事業の有効な展開のための自治体支援等に関する調査研究事業

骨はカルシウムだけではできない ―「タンパク質の骨格」が土台

骨の構成はタンパク質とミネラルの複合物

骨は硬いカルシウムの塊ではなく、「タンパク質」と「ミネラル」が組み合わさった複合構造です。具体的には、約30%がコラーゲン(タンパク質)、約70%がカルシウムとリンなどのミネラルで構成されています。つまり、タンパク質は骨の構成の一つであることがわかります。

このうちコラーゲンは、建物でいえば鉄筋のないコンクリート骨格と言われます。

| 骨の構成要素 | 機能 | 主な栄養素 |

|---|---|---|

| 有機基質(約30%) | 骨のしなやかさ・弾力性 | コラーゲン(タンパク質) |

| 無機質(約70%) | 骨の硬さ・強度 | カルシウム、リン |

鉄筋のないコンクリート状態とはどのような状態か

タンパク質が不足するとコラーゲンが減り「鉄筋のないコンクリート」状態となることで脆い骨となり、骨折リスクが高まります。これは、骨粗しょう症(osteoporosis)そのものではなく、その前段階や進行過程を指す状態です。

この場合、いくらカルシウムを摂っても「割れやすい骨」になります。

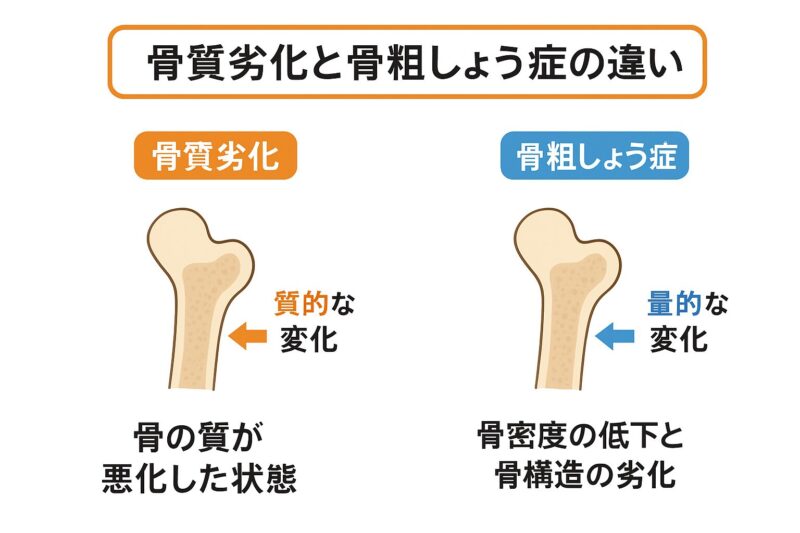

この状態は、骨質劣化(poor bone quality)と呼ばれています。

- 骨密度はまだ大きく低下していないが、

- 骨の「質(強度・しなやかさ)」が悪化している段階、

骨質劣化から骨粗しょう症への進行メカニズム

骨質劣化から骨粗しょう症への進行メカニズムは次のとおりです。

- タンパク質不足 → 骨コラーゲン減少

→ 骨のしなやかさが失われる。 - カルシウム沈着の効率低下

→ 骨密度(量)も徐々に低下。 - 骨リモデリング(再生サイクル)の乱れ

→ 骨形成<骨吸収となり、結果的に骨粗しょう症へ。に低下。

骨粗しょう症とは

骨粗しょう症(osteoporosis)は、

「骨量(骨密度)が低下し、骨の微細構造が劣化により、骨がもろく折れやすくなる疾患」

つまり、骨密度の“量的低下”と“質的劣化”が同時に進行した状態を指します。

男女とも30代より骨量がの低下がり始めることが研究の結果わかってきました。ただし、まだ調査段階の部分もあり研究中の内容となっています。

(参考文献:「加齢と疾患に伴う骨質の変化」Bone quality changes associated with aging and disease: a review)

・骨の成分の30%はコラーゲン繊維(タンパク質)である。

・「骨質劣化」は骨密度(量)とは別に、「骨の微細構造・コラーゲン繊維(タンパク質)・ミネラルの質」など骨の“質”的な側面が変化する状態を指す。

・骨粗しょう症は、骨密度の低下(量的低下)+骨構造の劣化(量・質両面)により発生する。その結果、骨折リスクが増加する疾患。

タンパク質が骨密度を高める3つの理由

① カルシウム吸収を高める

小腸でカルシウムが吸収される際、アミノ酸がカルシウムと結合して吸収率を高めます。

特にホエイプロテインに含まれる「ラクトアルブミン」や「β-ラクトグロブリン」には、カルシウムの吸収促進効果があります。

参考文献

Calcium intake influences the association of protein intake with rates of bone loss in elderly men and women(Bess Dawson‑Hughesほか)

② 骨を作る細胞を活性化

骨形成を担う「骨芽細胞」は、タンパク質由来の成長因子(IGF-1)によって活性化されます。IGF-1は、加齢によって自然に減少します。プロテイン摂取で分泌を促進できるという研究が進められています。

このプロテインと骨密度との関係に関してはさらなる調査が必要とされているため、プロテインで分泌を促進できるが、明らかな関連性は研究段階であるため、今後の研究結果が楽しみです

参考文献

IGF-1 regulation of key signaling pathways in bone

③ カルシウムロスを防ぐ

タンパク質が不足すると、腎臓でのカルシウム再吸収が低下し、尿中への排出が増加します。

結果として、カルシウム不足+骨密度低下が進行することが知られています。

シニア世代が意識すべき摂取バランス

骨の健康には「カルシウム+プロテイン」が最強ダッグ

1日に必要なタンパク質量は、体重1kgあたり1.0〜1.2gが目安です。

プロテインの摂取は、朝起きた時と夜寝る前を提唱しています。

プロテインの量に関しては規定量より多め、規定スプーン山盛り程度を目安としてください。

女性シニアは特に注意 ― 骨粗しょう症リスクが高い理由

女性は閉経後にエストロゲンの減少により骨密度が急低下します。

この時期にタンパク質をしっかり摂取することで、筋肉量と骨量の同時維持が良好であったという研究結果が出ています。ただし、まだ研究段階であるため。タンパク質と骨量の維持に関しては可能性があるという表現にとどめておきます。

参考文献

Calcium intake influences the association of protein intake with rates of bone loss in elderly men and women

まとめ

・プロテインはカルシウムの吸収率を高め、骨を作る細胞の活性化に役立っている

ことが分かってきた(「まだ研究段階の部分あり)

・骨は年代とともに劣化傾向にあるため、シニア世代ほど、タンパク質を積極的に

摂って筋肉量と骨量の維持をすることが大切である。

今回は、「カルシウムだけでは骨は守れない!プロテインが骨密度を支える最新メカニズム」というお話しでした。